(原文載於2022年3月2日星島日報STEM File STEM科學看世界)

住在城巿,想種植可在家裡放點盆栽,或在周末去鄉郊找假日農莊,與真正的農田感覺有點距離。沒想到,1月初時家裡的紅葱頭發了芽,竟帶我走了一趟農田的科學歷程。

效果如水仙的發芽紅葱頭

種植是植物與泥土的科學

發了芽的紅葱頭,放在碟子裡加點水,沒幾天就長了根和葉,看起來竟如水仙,在社交媒體引起不少朋友好奇!一直都知道用水養著它們會繼續長葉,但應該不夠養份讓她們開花。問朋友能否將葱種在她的田裡,竟然先要答問題:

「生長期幾耐、要多水定少水,駛唔駛隔幾日淋、幾時施肥、石蒜科應該要落咩肥,即需要咩養份、個樣望落係點樣先可以收成、收成收葉定收根etc……」

找尋答案發現除了上述項目 (水份和養份需要),不同農作物對日照長短、日夜溫差、泥土狀況等原來都要相應要求!在大學讀植物學(Botany)時略知一二,沒想過能如此應用,難怪我們的蔬菜供應有季節之分。朋友當年主修地理,說泥土科學 (Soil Science)一科的教科書有900多頁,全是與泥土有關的物理和化學特性,以及與各類生物的互動等,難怪有說「種田必先養土」。

讓微生物替我們工作

借用朋友的田種葱,幫忙做田務是應份。看朋友製作堆肥,竟要為它「探熱」?!「堆肥內升溫代表有細菌分解活動,但又要留意溫度不能升太高,約60-70度(攝氏) 就要將它們撤底翻動,否則堆肥中心區域的細菌熱死了,外圍的枯枝落葉卻又未被分解。稍後還要澆很多很多水才能令堆肥升溫。你看,我們上星期才開始製作這堆肥,一星期後它的體積已減少了(原本堆肥物料填滿至鐵絲圍網頂部),要再添新的枯草和廚餘。」

用鐵絲網圍確保有堆肥足夠的體積

這些製作堆肥的簡單理論,背後不就是一堆科學理論協作嗎?枯草和廚餘表面本身就有很多細菌。只要將它們集中在一起,提供合適的「居住環境」和「食物及水」,它們就會將廚餘枯草等有機物分解,以獲取能量使用。分解過程本身會產生熱能,外圍的熱能散失至周邊空氣中,溫度與大氣相若;中心部份有外圍做溫度屏障,困住熱能令內部慢慢升溫。細菌分解有機物需要用的酶,隨著溫度上升,酶的反應速度會隨著溫度提升,加速分解,產生更多熱能,是正回饋(positive feedback)的運作模式。直至溫度過高令酶變質(denature)無法正常運作,細菌便死亡。高溫環境亦使枯枝落葉本身附帶的病菌和蟲害一併消滅,是天然的消毒方式,就不怕在農田裡使用堆肥會將病蟲害傳播開去。

不止是生物科學相關

然而回到現實,替堆肥澆水後,溫度竟然下降了!朋友緊張得要命,生怕令堆肥無法熟成(即完成升溫分解程序),但堆肥的理論又說一定要有充足的水份才能成功,怎樣疏解這矛盾?幾位一起做農務的朋友七嘴八舌:

「是你澆水前添加新的枯草時攪動過堆肥,令中心有熱能散失吧!」

「在熱的東西淋凍水當然會跌溫啊!」

「待下午太陽曬久了就會再升溫啦!」

聽著這些物理科熱力學相關的描述,很想回應「其實是因為水的比熱容 (specific heat capacity) 很大……(下刪幾百字)」,不過為免遭受白眼,還是按現實需要回應吧:「堆肥需要三個月以上的熟成過程,一天裡幾小時降溫影響不大,給微生物時間工作吧,明天應該會再次升溫的。」

(左)使用針長50cm的探針溫度計,早上10時的堆肥在甚麼也沒做的時候, 中心溫度約33度,遠比空氣溫度18度高,可見細菌們有工作。

(右)澆水後到下午4時半中心溫度只剩約23度,與環境氣溫變化相反,可見枯枝落葉的保溫能力。而且蚊子都出來了,是時候踏上歸途。

有趣發現陸續有來

.田壢翻土後總會吸引一大堆蒼蠅停在泥土上;

.種過豆科植物的田壢比較多土壤動物居住;

.開田清雜草,每種植物都有不同的結構令它們十分「頑強」地難以清理;

.總會遇上很多不知名昆蟲,不過單看牠們的生活也令人十分愜意。

篇幅所限未能盡錄。自然界本身沒垃圾,有各式機制令養份可循環利用,環境友善的農業操作就是不單以人類需要為優先,卻善用並配合自然界的運作原理,提升產量之餘亦可增添生物多樣性,形成雙贏。願我的紅葱頭能快高長大,帶我繼續暢遊農田裡千絲萬縷的綜合科學世界。

(上)蚯蚓是農地的好幫手,協助消化泥土裡的有機物,加速它們分解令養份回歸泥土,翻田時還找到牠們的迷你幼體(下),看來這田很適合牠們居住。

有不少昆蟲住在田裡。

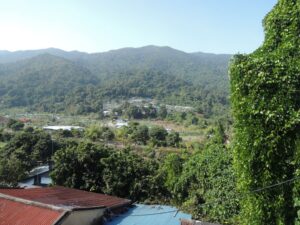

本港的鄉郊仍有很多農地,保留做環境友善的農業,可能比起用作城巿建屋發展,更配合香港的需要。