(原文載於2021年10月13日星島日報S File STEM科學看世界)

重陽節傳統會登高祭祖,趁秋高氣爽去行山亦是賞心樂事。近年越來越多人喜愛郊遊,尤其疫情期間山頭總是人頭湧湧,「旺過旺角」。不知各位去行山會做甚麼?

「睇風景」

「呼吸新鮮空氣」

「與同行友伴聊天」

「當做運動」

「執垃圾」(感謝大家愛護郊野)

「餵蚊!」(誤……)

香港郊野景色之美,全因我們有不少山水相連的地方,連綿不斷的山配上彎曲不斷的海岸線,風景自然美不勝收。只是,為何我們的山甚少如外國的山那麼高聳入雲?外國朋友說不足1000米的不是山岳 (Mountain),頂多只能稱為山丘(Hill)!為何天然海岸線多是彎彎曲曲?同樣是岸邊,為何有些是沙灘有些是岩岸?

馬鞍山昂平往東望西貢方向。多變的海岸線,即使天朗氣清,總感覺有點迷

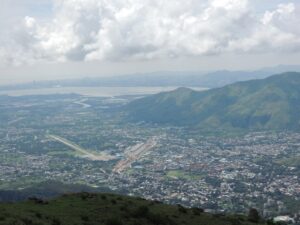

從大帽山望向錦田方向,兒時讀書時說錦田平原是河谷地,土地肥沃最適合做農田,現在只見密麻麻的村屋和棕地工業,不再是綠色。

看風景要爬得高,還要能見度高。可惜不論天氣如何,10次行山8次看的風景總是灰濛一片。純粹是我不幸運還是整體能見度真的不理想?為何山下空氣總不及山上好,以至呼吸一口新鮮空氣都那麼難?怎樣才是「新鮮空氣」 — 疫情期間新聞不時報導「食肆的換氣率不足」,「酒店通風不夠好」引起病毒傳播,甚至家裡的窗若面向天井也不宜開……難道在城巿裡就只能靠空氣清新機?

為何有些植物剛長出來時不是綠色而是偏橙紅?

供養蚊子更是個難題!為何友人A總是被叮成紅豆冰狀而友人B又沒怎樣被蚊子叮上?政府廣告說的「著淺色長袖衫褲」是否有效?坊間一大堆防蚊滅蚊產品是否單純的廣告?為何在開揚大風的位置會較少遇上蚊?但在林蔭之下又不是每個地方都多蚊……

看著林蔭下被人非法傾倒垃圾,心想誰如此不顧公德,就被幾隻蚊子招呼了,還要專挑拿相機的右手來叮……

還有為何這山的泥土是紅色的但另一處是淺黃色、越高的山越少樹木、行山徑上為何再沒垃圾桶、為何看到山下一大片一大片的棕地,但政府仍建議將受法例保護的郊野公園邊陲地帶發展成高樓大廈……

同一條路徑,位置不同泥土顏色和顆粒大小也可以不同。鞋子是顏色和顆粒大小的客觀對照參考。

感謝有耐性閱讀至此的你。或許你會納悶:為何行一次山也要這樣「忙」和「煩」?單純的去行山不是很好嗎?這些問題背後,其實在問香港的:

-自然歷史 (地質、地貌形成)

-生物多樣性情況 (生境及物種分佈)

-氣候變化與空氣污染情況 (能見度)

-空氣質素定義及受影響因素

-城巿規劃、樓宇設計和管理是否適合人民居住

-商品廣告能否協助我們找到合適產品改善生活

-還有更多……

香港真的很美。若果真的喜歡它,很想請大家堅持問問題,不要覺得「理所當然」,因為這樣才能開始科學探索。即使上述問題有些涉及社會學,心理學,甚至政治問題,不直接屬「科學範疇」,只要我們願意用科學角度和態度問問題 — 相信我們的世界可以被了解和被改變,重視證據與採集數據的方法等等,知道了現況,就可找尋方法建設最適合我們生活的地方。願我們一起努力認識香港 — 我們的家。